О картинах васнецова молочница и жница

Содержание

О картинах васнецова молочница и жница

Художник Васнецов Виктор Михайлович по-своему близок каждому культурному человеку, ведь все мы родом из детства, а счастливое начало жизни невозможно без сказки.

Васнецов проявил себя не только как мастер бытовой и жанровой живописи. Художник занимался росписью православных святынь, создавал иллюстрации к книгам и эскизы архитектурных сооружений. В этой статье речь пойдет о биографии Виктора Васнецова и его творческом наследии.

Начало пути

Художник Васнецов родился 15 мая 1848 года в селе Лопьял Вятской губернии. Его отец был священником, и предполагалось, что сын пойдет по стопам отца. Родитель не был зациклен полностью только на служении Богу, он был грамотным, эрудированным человеком, много времени проводил со своими детьми.

Учил рисовать, выписывал для них научные журналы. На развитие прекрасного художественного вкуса повлияла суровая, но живописная природа края, где мальчик рос. Люди здесь свято чтили древние поверья, поэтому былины и сказания в голове у маленького Виктора казались реальностью.

Первые опыты в живописи он делал еще в раннем детстве, изображая на рисунках жизнь крестьян и красоты природы.

Вятское духовное училище и семинария

Как ребенка из семьи священников учиться Васнецова отправили в соответствующие учебные заведения, что было весьма неплохо. Дети священнослужителей получали там образование бесплатно, а преподавали там отлично. В Вятской семинарии кроме богословия студенты изучали древнерусскую литературу, хронографы, летописные своды.

Большую часть свободного от учения времени Васнецов уделял любимому занятию. Уже в семинарии его успехи не остались незамеченными. Парня пригласили помогать в росписи Вятского кафедрального собора. Васнецову также нравилось рисовать иллюстрации к русским народным пословицам и поговоркам. Естественно, художник занимался и станковой живописью.

В духовной семинарии Виктору Михайловичу повезло встретить Эльвиро Андриолли — ссыльного поляка и талантливейшего мастера живописи. Именно он, увидев полотна юного Васнецова, сказал, что у него большое будущее и что он должен развивать свой талант дальше.

Талантливый и застенчивый

Сыну священника с раннего детства привили мысль о том, что скромность — главная добродетель. Когда мальчик вырос, то она переросла в неуверенность в себе.

Скромный парень, успешно сдав экзамены в Императорскую академию художеств, не пришел узнать результаты. Он просто и помыслить не мог, что с первого раза будет туда зачислен! О своем успехе он узнал спустя год, когда отправился снова подавать документы.

Каково же было его удивление, когда ему сообщили, что он давно числится среди студентов.

Впрочем, этот год он не терял времени даром, а отучился в Рисовальной школе Общества поощрения художеств. Ему повезло сидеть в одной аудитории с Ильей Репиным, а преподавал им Иван Николаевич Крамской. Он заразил молодого художника любовью к портретам.Этот жанр живописи впоследствии станет для художника Васнецова чем-то особенным — отдушиной. Ни одного портрета Виктор Михайлович не написал под заказ. Все они были созданы по наитию души, а изображены на них только самые близкие: родные и дети друзей.

Одна любовь на всю жизнь

К легкому сожалению, но к огромному счастью, академию талантливый парень так и не окончил. Весной 1871 года он начал сильно болеть простудными заболеваниями.

Сказывались непривычные Питерские туманы и огромные нагрузки. Он решил поправить здоровье в родном доме. Планировал приступить к дальнейшей учебе по осени, но не сложилось.

В Витебском музее он познакомился с Сашенькой Рязанцевой, от которой и не смог уехать.

Позже, в 1876 году, по возвращении из Парижа, он сделал любимой предложение, они повенчались, родили пятерых детей. Далее поговорим о том, как художник попал за границу.

Передвижничество и поездка в Париж

В конце XIX века благодаря бунтарскому духу молодых талантливых художников родилось товарищество передвижных художественных выставок. Началось все с того, что 14 выпускников отправили в Совет академии письмо с просьбой изменить правила поступления.

Они хотели добиться права для талантливой молодежи самим выбирать тему конкурсных заданий. Ребята получили отказ, но не сдались. Так возникло новое течение передвижников.

Молодые художники считали, что искусство должно не возвышаться над народом, а иллюстрировать его жизнь.

В товарищество входил весь цвет талантливейших живописцев того времени:

Виктор Михайлович, впервые попав на выставку передвижников, сразу решил, что ему с ними по пути. Он создал для этого несколько полотен. Самые знаменитые среди них:

Вскоре на творчество Виктора Васнецова обратил внимание коллекционер Третьяков.

Дети Виктора Васнецова

У Виктора Михайловича была большая семья. В ней росло пятеро детей: Михаил, Татьяна, Борис, Алексей, Владимир. Семья была очень дружной, но отцу было нелегко достойно ее содержать. Помогали меценаты: Третьяков и Савва Мамонтов. Они старались купить его полотна сразу с выставки, иногда опережая в этом царскую семью.

Роспись Владимирского собора

Главной работой в своей биографии Виктор Васнецов считал роспись Владимирского собора. Это предложение он получил от Адриана Прахова в 1885 году. Контракт был заключен на три года, но в итоге работа растянулась на 11 лет. Перед тем как приступить к росписи, Васнецов изучал фрески в Италии. По окончании к живописцу пришла настоящая слава. О нем заговорили по всему миру.

Михаил — прототип младенца на руках Богородицы

Когда Виктор Михайлович получил заказ на роспись Владимирского собора, то потерял покой на несколько дней. Он никак не мог оформить в голове образ Богоматери с младенцем.

В солнечный весенний день жена вынесла во двор Михаила — совсем крошечного тогда. Он заворожено смотрел на пролетавшие по небу облака и вскинул от радости к ним руки.

Так и запечатлел художник детскую непосредственность и искреннюю радость на настенной росписи.

Потомок Васнецова сегодня

В Киеве проживает единственный потомок рода Васнецовых — Михаил Викторович. Прадед может гордиться своим внуком, ведь он — профессор и доктор физико-математических наук.

Внешне ученый очень похож на своего знаменитого родственника. К сожалению, кроме рассказов родных и собственных детских воспоминаний, у Михаила Викторовича почти ничего не осталось.

В доме у потомка о знаменитом прадеде говорит только маленькая авторская литография.

- Год рождения: 15 мая 1848

- Дата смерти: 23 июня 1926

- Страна: Россия

- Работы художника находятся:Русский музейТретьяковская галерея

Биография:

Виктор Михайлович Васнецов родился в 1848 году 15 мая в селе со смешным названием Лопьял. Отец Васнецова был священником, также как и его дед и прадед. В 1850 году Михаил Васильевич увез семью в село Рябово. Это было связано с его службой. У Виктора Васнецова было 5 братьев, один из которых также стал знаменитым художников, звали его Аполлинарий.

Талант Васнецова проявился с детства, но крайне неудачное денежное положение в семье не оставило вариантов, как отдать Виктора в Вятское духовное училище в 1858 году. Уже в 14-летнем возрасте Виктор Васнецов учился в Вятской духовной семинарии. Детей священников туда брали бесплатно.

Васнецов отлично справился с экзаменом по рисованию и сразу был зачислен в Академию. Около года он занимался в Рисовальной школе, где и познакомился со своим учителем – И. Крамским.

К занятиям в Академии художеств Васнецов приступил в 1868 году. В это время он сдружился с Репиным, и даже одно время они жили на одной квартире.Хоть Васнецову и нравилось в Академии, но он ее не закончил, уехав в Париж в 1876 году, где прожил больше года. В это время там же находился и Репин в командировке. Они также поддерживали дружеские отношения.

После возвращения в Москву Васнецова сразу приняли в Товарищество передвижных художественных выставок.

К этому времени стиль рисования художника значительно меняется, да и не только стиль, сам Васнецов перебирается жить в Москву, где сближается с Третьяковым и Мамонтовым. Именно в Москве Васнецов раскрылся.

Ему нравилось находиться в этом городе, он чувствовал себя легко и выполнял различные творческие работы.

Источник: https://ginekologiya-urologiya.ru/kandidoz/o-kartinah-vasnetsova-molochnitsa-i-zhnitsa

Самые известные картины Васнецова Виктора Михайловича

Русское искусство — это настоящий кладезь талантов и гениев своего дела — будь то архитектура, классическая музыка, балет или живопись. Сегодня мы остановим свой взор на творчестве великого русского живописца, иконописца и иллюстратора сказочных сюжетов — Васнецове Викторе Михайловиче.

Немного о художнике…

Родился будущий художник в маленькой деревушке под названием Лопьял в Вятской губернии в 1848 году.

С детства художник видел зеленые луга и красивые, небесно-голубые озера, густой, почти волшебный лес и огромные поля желтой пшеницы, все эти волшебные пейзажи впоследствии он изобразил на своих полотнах.

Заметили ли вы, что у этого живописца очень много изображений сказочных сюжетов? Это говорит о том, что Виктор Михайлович всю жизнь верил в чудеса, и любил сказки. А теперь давайте отправимся в путешествие по сказочным (и не только) сюжетам великого художника.

1

«Книжная лавочка» (1876)

В этой работе художник показывает нам, что в те времена необразованному крестьянину не чуждо было интересоваться литературой и наукой. Мы видим, что у книжной лавки собралось много народа, который с неподдельным интересом рассматривает книги и образа, которыми увешана лавка.

А рабочий с топором на спине даже решает купить один из образов. Даже старец с внуком выбирают книгу мальцу для общего развития и, так сказать, познания науки.

Таким образом Васнецов возвышает русский народ, говорит о его душевности, умению развиваться и постигать что-то новое, неизведанное, словно веря в свой народ, как идола.

2

«С квартиры на квартиру» (1876)

Как по мне, пожалуй, в коллекции художника эта картина является самой печальной и пессимистической. Автор любил сказки, но и видел все, что его окружает в реальности, поэтому старался через свои картины обратить на это внимание властей. Сюжет картины достаточно красноречив.

Здесь мы видим, как, немолодая пара ищет не такого дорогостоящего убежища, потеряв свое уютное жилье по каким-то причинам. Серый снег и скромное убранство людей делает этот сюжет еще более удручающим и трагичным. За их спинами зимний Санкт-Петербург. О самых красивых парках Северной Столицы у most-beauty.

ru есть интересная статья!

3

«Царь Иван Васильевич Грозный» (1879)

Благодаря данному историческому портрету Васнецова, мы именно таким себе и представляем этого первого, очень мудрого и очень грозного владыку Всея Руси — Ивана Васильевича Грозного.

Портрет получился очень глубоким, живым, проникновенным и исторически достоверным, ведь историки и искусствоведы подтвердили, что наряд царя выполнен с педантичной точностью того времени.

В этом и весь Васнецов, он всегда рисовал исторически точные картины, ничего не додумывая, что нельзя сказать о его сказочных сюжетах. Вот тут-то он давал ход своей бурной фантазии.

4

«После побоища Игоря Святославича с половцами» (1880)

Эту историческую битву мы знаем еще со школьной скамьи благодаря «Повести временных лет» и Нестору Летописцу, который записал исторический ход тех древних событий в своей летописи, слух о которых дошел и до нас.

Любитель русской живописи и фольклора Виктор Васнецов не смог обойти эту тему, ведь защищая свою территорию и честь, богатыри не боялись ни мощного врага грозного войска половского, ни смерти, что не может не восхищать современного человека. Именно смерть является главным сюжетом картины.

Автор возвышает ее в глазах зрителя тем самым говоря о том, что умереть, защищая свою Родину, детей и жен — это настоящая честь и гордость.

5

«Ковер-самолет» (1880)

Все мы в детстве мечтали попасть в сказку, прокатиться на ковре-самолете, да отведать лакомый кусочек из скатерти-самобранки. Ведь в этом волшебном мире сбываются все заветные желания, чего не скажешь о суровой реальности, где часто всё так мрачно и непредсказуемо.

Именно эту мысль хотел донести нам, художник, когда создавал свою очередную сказочную картину под названием «Ковер-самолет». На красивом ковре-самолете над рекою летит Иван-богатырь, да не один, а с жар-птицей, подаренной ему Бабой Ягой.

Он спокоен и уверен в себе, ждут его новые приключения, а ведь в сказке по-другому нельзя.

6

«Алёнушка» (1881)

Самое интересное это то, что изначально Васнецов написал картину об обычной деревенской девушке по имени Аленушка, которую он увидел однажды и решил изобразить у озера в Ахтырке.

Ее печаль и боль так ошарашила мастера кисти, что он запомнил ее и написал.

А люди уже сами отнесли этот сюжет к сказке думая о том, что это сестрица Аленушка печалится о своем братце Иванушке, лежащем на дне озера.

7

«Крещение Князя Владимира» (1893)

Это историческое событие в становлении современной России, а тогда еще Киевской Руси, автор пропустить просто не смог. Ведь с крещением князя Владимира на наших землях появилось и закрепилось христианство. Тема религии очень близка автору работы, ведь его отец был священнослужителем.

Царь решил первым принять крещение и показать своим подданным пример. Этот момент крещения и запечатлел Виктор Васнецов, разумеется перед этим он много читал и проштудировал летопись «Повесть временных лет».

Хотя, когда смотришь на полотно, кажется, что он лично присутствовал на этом таинстве — так правдоподобно и живо все нарисовано.

8

«Палата царя Берендея» (1885)

Эти царские хоромы Вам ничего не напоминают? Да-да, очень похоже на искусный терем царя Гвидона в знаменитой «Сказке о царе Салтане» Александра Сергеевича Пушкина.

Дело в том, что Виктор Васнецов был еще очень умелым, талантливым декоратором и после очередной работы над декорациями ему в голову пришла эта картина. Его работа вышла очень яркой и красочной.

А еще она очень хорошо рассказывает о развитии зодчества в Киевской Руси.

9

«Иван-царевич на Сером Волке» (1889)

Сюжет этой картины знаком каждому ребенку, ведь это один из эпизодов русской народной сказки «Иван царевич и серый волк», в котором Иван царевич и Елена Прекрасная верхом на волке спасаются от погони.

Мастер кисти обожал русский народный фольклор. Особенно сказки, поэтому картин с изображением сказочных сюжетов у него очень много, и именно его сказочные иллюстрации вошли во многие литературные издания.

10

«Песнь радости и печали» (Сирин и Алконост) 1896

Очень часто художник обращался к древнеславянской языческой тематике, которой интересовался и, по-моему, даже в нее верил. Вот к ней и относится это замечательное творение. Из давних времен мы знаем о двух силах, вечно противостоящих друг другу, и имя им: добро (Алконост) и зло (Сирин).

Именно их изобразил автор на своем полотне в виде двух красивых и немного мистических полуптиц с человеческими головами разной окраски, белая — это добро, а черная — зло. Они сидят на ветвях одного дерева и поют свои замечательные песни.

Алконост утверждает о вечном Рае, а вот Сирин наоборот говорит, что Рай утрачен и всех ждет вечная тьма, а кому из них верить каждый выбирает сам. А я все же соглашусь с белой птицей, Рай — он таки существует…

11

«Богатыри» (1898)

Я помню эту историческую и как мне раньше казалось сказочную картину с детства, ведь она висела в прихожей моей бабули и думаю еще в огромном количестве домов и квартир.

Кто же не знает легендарных богатырей русских: Илью Муромца, Алешку Поповича и Добрыню, которые на своих скакунах верных выехали в поле осмотреть свои владения, и поглядеть нет ли рядом врага нечестивого, и не нуждается ли люд добрый в их помощи.

Очень красивая картина, которую Васнецов писал целых двадцать лет, а в данное время ее можно увидеть в Москве в Третьяковской галерее.

12

«Снегурочка» (1899)

Картина Виктора Васнецова «Снегурочка», несмотря на внешнюю зимнюю суровость, пронизана сказочным теплом и волшебством. Невольно вспоминаешь рождественские вечера и бабушкины сказки у камина. На полотне изображена Снегурочка, робко бредущая по ночному лесу. Она кажется испуганной и осторожной.

Деревья и все, на что ни глянь, усеяны белоснежным снегом. Лес таинственный и молчаливый. Что ждет ее впереди она не знает, но недоброе предчувствие отображается на ее лице. Сказочный сюжет таит в себе вполне реалистичный подтекст — ощущение неизбежной беды.

Но остается надеяться, что и эта сказка с добрым концом.

13

«Гусляры» (1899)

На этом полотне мы видим трех мужей в белых рубахах, сидящих на лавке где-то в тереме, поющих песни и искусно перебирающих свои гусли.

Здесь автор рассказывает и показывает нам историю русской музыки, ведь гусляров очень любили и уважали в древней Руси.

Васнецов любил свою Родину и свой народ, и по этой причине в каждой работе пытался показать всю необъятную, безграничную красоту, и самобытность русской культуры, а также тяжелую жизнь простых крестьян.

14

«Прощание Олега с конем» (1899)

Эта работа создана как иллюстрация к известному нам по школьной программе стиху Пушкина. Узнав от волхва о том, что смерть ему принесет верный конь Олег решает с ним расстаться, именно это горькое прощание родных душ изобразил Васнецов.

Очень трогательное и душевное зрелище — воин в кольчуге и с мечем на боку прильнул к коню со слезами на глазах, а конь белогривый, словно чувствуя разлуку, нагнул свою голову и загрустил вместе с хозяином. Как всегда, картины Васнецова очень красочны, глубоки и точны.

Смотреть на них — одно удовольствие.

К слову, на нашем сайте most-beauty.ru Вы можете посмотреть на фото самых красивых пород лошадей в мире.

15

«Царевна-лягушка» (1918)

На картине этой изображена никто иная, как сама Василиса Премудрая. Она же и есть заколдованная царевна-лягушка, которая демонстрирует батюшке-царю свои волшебные возможности. Эта чудесная картина является иллюстрацией к сказке А.С.

Пушкина «Царевна-лягушка» и выполнена она очень умело. Глядя на это изображение, все мы знаем, что произойдет дальше.

Прекрасная девушка в изумрудном платье, извиваясь в танце, махнет левой рукой и сотворит озеро, а когда взмахнет правой, на озере появятся два прелестных белых лебедя.Жаль, что мы не видим лицо Василисы, а только ее грациозный стан и шикарные густые волосы, но по лицам гусляров и их подтанцовывающим движениям можно понять, что они восхищаются ее красотой. На картине также изображен быт, яства и музыкальные инструменты, характерные данному периоду.

В заключение

Виктор Михайлович Васнецов один из самых любимых моих русских художников, думаю и не только. Наверное, потому, что его картины известны мне с детства, ведь очень много он рисовал сказочных сюжетов.

Благодаря ему русская живопись обрела новый виток и это — иллюстрация. Качественная, красивая и очень сказочная.

Художник каким-то волшебным образом заставляет зрителя оказаться среди его сюжетов и проникнуться теми давними событиями.

Источник: https://most-beauty.ru/drugoe/samye-izvestnye-kartiny-vasnetsova.html

Виктор Михайлович Васнецова: самые известные картины с названиями, смотреть творчество и фото работ знаменитого художника иллюстратора

Считаете неуверенность в себе проблемой? Классики и в таком деле могут предъявить высокий образец. Неуверенность в себе – это успешно сдать экзамен в Императорскую Академию художеств, но о своем зачислении узнать лишь через год, явившись заново сдавать экзамен.

Просто в первый заход Виктор Михайлович Васнецов и помыслить не мог о том, что в святая святых его – всего лишь его! – могут принять. Впрочем, потерянным главный русский художник-сказочник этот год не считал, а в Академии, кстати, в итоге так и не доучился.

Сдав экзамены и даже не попытавшись узнать результат, Виктор Михайлович Васнецов поступил в Рисовальную школу Общества поощрения художеств. Вместе с Ильей Репиным он обучался у Крамского.

Крамской тоже считал, что неуверенности Васнецову выдали столько, что на троих хватило бы, но, к счастью, и талантом не обделили: «Вас, голубчик, неуверенность портит. Уж очень вы скромный. А вы смелее будьте, дерзайте. Глаз у вас есть — завидный».

До Академии. Первые картины Виктора Михайловича Васнецова

Несколько десятков лет спустя сказали бы, что Виктор Михайлович Васнецов «происхождением не вышел». Он из семьи священника. Нет-нет, это не те одутловатые попы, которых так ярко изобразил товарищ Виктора, знаменитый Илья Репин в своем «Крестном ходе».

Быт сельского священника Михаила Васнецова ничуть не отличался от быта крестьян, разве что интеллектуальные и художественные интересы были шире. Да и сами крестьяне для маленького Вити с детства были друзьями.

Ему не надо было ни спускаться к народу, ни «подтягивать» его к себе, и уж тем более не надо было доказывать ни себе, ни другим, что «низы – тоже люди». Просто среди них прошло его детство, они были его друзьями без подразумеваемой присказки «как будто».

Возможно, этим объясняется невероятная достоверность «униженных и оскорбленных», исполненных Васнецовым.

Сыну священника, обремененного большой семьей (шестеро детей), но отнюдь не большими доходами, путь лежал в духовную семинарию – по той простой причине, что туда детей священнослужителей принимали бесплатно.

В Вятке Васнецов встретил первого в своей жизни настоящего художника – это был ссыльный поляк Эльвиро Андриолли. Именно он, взглянув на рисунки будущего мастера, категорически заявил, что священников в мире достаточно, а вот люди с таким художественным чутьем встречаются нечасто.

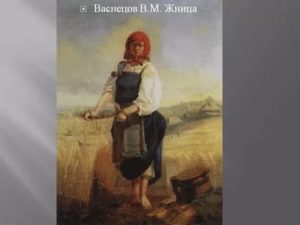

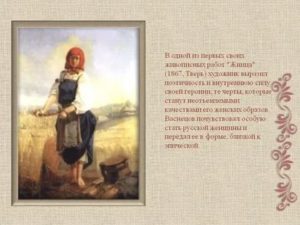

Он рассказал об Академии художеств и предложил устроить аукцион и выставить две картины Виктора Михайловича Васнецова – «Жница» и «Молочница», что позволило заработать на поездку в Питер. Отец принял его желание и, сообщив в семинарии, что с обучением покончено, Виктор Васнецов отправился в Петербург поступать в Академию.

Передвижничество Васнецова и поездка в Европу

Когда Виктор Михайлович посетил первую выставку передвижников, ему показалось, что это и есть его путь. Для передвижных выставок Васнецов написал несколько картин. Особенно хвалили работу «С квартиры на квартиру». Обратил на него внимание и Павел Третьяков, что считалось серьезным достижением.

Во-первых, Третьяков обладал отменным вкусом, а во-вторых, его заинтересованность обещала художникам возможность забыть о безденежье. Передвижники же возлагали на Васнецова надежды как на мастера жанровой живописи, который будет и дальше показывать сирых и убогих.

Но сам Васнецов чувствовал, что несмотря на близость к передвижникам, свое направление он еще не нашел.

Репин и Крамской звали в Париж, да и все вокруг твердили, что живописец не может состояться, не повидав другие страны. В Париже он поселился у Крамского.

Новые направления не впечатлили, выставкам современников Васнецов предпочитал классиков в музеях. Даже Репин капитулировал перед обаянием французского шика, а вот Васнецова Париж оставил равнодушным. Вскоре он перебрался в предместье и снял домик в Медоне.Во Франции Виктор Михайлович прожил год, привез оттуда картину «Балаганы в окрестностях Парижа» и множество эскизов и акварелей.

Одна на всю жизнь

Любовь всей жизни Виктор Васнецов встретил на родине. Весной 1871 года, захворав от петербургских туманов и усердной учебы, он приехал к родным в Рябово – отогреться и отдохнуть. Планировал вернуться к занятиям осенью, да задержался, а потом еще, и еще. Основная причина вполне укладывалась во французскую мудрость, призывающую в любой непонятной ситуации искать женщину.

Сашеньку Рязанцеву Виктор встретил в вятском музее, от нее-то и не было сил возвращаться в Петербург. По пути из Парижа, в 1876 году Васнецов первым делом поехал в Вятку, к Саше. В Петербург прибыли уже вместе, обвенчались, родили пятерых детей и полвека прожили в любви и согласии, в очередной раз разрушив миф о непременно богемном образе и несчастливой личной жизни художников.

В москву, в москву!

Иногда нужно найти своё место географически, и именно там удастся сделать то, для чего ты в мире есть. Таким местом для Васнецова стала Москва. Изысканный парадный Питер был для него слишком европейским и слишком холодным (и речь не только и не столько о погоде).

В Москве же всё казалось чудом и одновременно самой что ни на есть реальной жизнью. «Сколько я чудес видел!», — рассказывал он жене, возвращаясь с обычной прогулки.

Первый шаг в сторону своего настоящего дара Виктор Михайлович Васнецов сделал, написав картину по мотивам «Слова о полку Игореве».

Сказать, что встречена она была холодно – это существенно смягчить реальность. Академисты и передвижники в кои-то веки согласились друг с другом в том, что картина никуда не годится. И только поддержка его учителя из Академии Павла Чистякова позволила Васнецову справиться со шквалом критики.

Учитель отметил самую суть не только картины, а васнецовского таланта в целом: «Таким далеким, таким грандиозным и по-своему самобытным русским духом пахнуло на меня…»

Именно этот самобытный русский дух Васнецов воплотит в своих сказочных сюжетах, в былинах и даже пейзажах. Не получится сказать, чью традицию Васнецов продолжает – он не продолжает, он создает. Что до него представляли собой сказочные сюжеты? Лубочные картинки или книжные иллюстрации.

Он их перенес на холст, причем сделал это так мощно, что при стопроцентной узнаваемости иллюстрациями они быть перестали. Это – не сюжеты сказок, это «преданья старины глубокой» в их первозданном виде. Кажется, именно Васнецову в полной мере удалось воплотить пушкинское «здесь русский дух, здесь Русью пахнет».

Ошибались передвижники, полагая, что это возможно исключительно в изображениях угнетенного народа.

Политические строи могут сменять друг друга, иногда – очень быстро, как показала история, мода на направления художественные – тоже вещь непостоянная, а ковры-самолеты, Серый Волк и Аленушка, Кащей да Баба-Яга, которым Васнецов распахнул дверь в «серьезное искусство», оказались вневременны.

Виктор Васнецов в Киеве: Владимирский собор

На предложение Адриана Прахова, киевского искусствоведа и историка, расписывать Владимирский собор, Васнецов ответил отказом.

Всю ночь напролет думал, а поутру отправил вслед Прахову телеграмму, в которой сообщил, что принимает его предложение. Прежде, чем взяться за работу, он съездил в Италию, посмотреть фрески.

Вместо планируемых трех лет работа над собором заняла 10 лет, а Васнецова в итоге провозгласили основателем новой иконописи (1, 2, 3, 4, 5).

Дом художника Виктора Михайловича Васнецова

Вернувшись из Киева, Васнецов смог выстроить себе дом. И внутреннее убранство, и архитектура – все создано по его эскизам. В нем он с семьей и прожил оставшуюся жизнь. К тому времени имя его уже гремело и в России, и в Европе, проходили его персональные выставки. Налаженное течение жизни было нарушено общественными пертурбациями.

Революцию Васнецов не принял, но и от эмиграции отказался, выбрав, по всей видимости, внутреннюю эмиграцию – ею стал цикл «Поэма семи сказок».

В советские годы он не был предан забвению, правительство даже назначило ему персональную пенсию, однако тот факт, что новые порядки он не приветствовал, а образовавшуюся страну именовал словом «нерусь», старались особо не упоминать.

Алена Эсаулова

- 265 пользователям

- Работы в 8 коллекциях и 298 подборках

Источник: https://artchive.ru/viktorvasnetsov

Биография художника Виктора Васнецова

Виктор Васнецов был известным мастером бытовой живописи и книжной иллюстрации, а также основоположником “неорусского стиля”, в основе которого – народный фольклор и символизм.

Полотно “Богатыри”, над которым Васнецов работал более 20-ти лет, стало первым обращением к былинному сюжету в истории русской живописи.

Его книжные иллюстрации впервые раскрыли всю глубину русских народных сказок, погружая читателя в совершенно другое, более мрачное, отражение сюжета. Далее биография Васнецова Виктора более полно раскроет его творчество.

Детство и юность

Родился Виктор Михайлович Васнецов 15 мая 1848 года в селе Лопьял Вятской губернии, в семье православного священника. Родители старались привить детям любовь к искусству: читали им научную литературу и обучали рисованию.

Под влиянием родителей Васнецов начал писать акварельные пейзажи, и примерно в это же время появились первые зарисовки сюжетов из сельской жизни.

Безмерная любовь к русскому народу будет прослеживаться и в дальнейших работах художниках, позднее ставших настоящими произведениями искусства.

Уже в 1858 году Васнецов поступил в духовное училище, после чего продолжил обучение в семинарии. За время обучения он серьезно увлекся древнерусской литературой, что зародило в душе художника настоящий интерес к старине. В это время Васнецов параллельно обучался у гимназического учителя рисования Николая Чернышева, делая портреты горожан и зарисовки по памяти.

Первой серьезной работой художника стало создание иллюстраций для книги этнографа Н. Трапицина, которые позже он опубликовал в отдельном альбоме. Именно за годы учебы он написал свои первые серьезные картины – “Жница” и “Молочница”.

Начало творчества в Академии художеств

В 1867 году Виктор Васнецов принимает решение бросить семинарию, и, с благословения отца, отправляется в Санкт-Петербург, чтобы поступить в Академию художеств. Выдержав вступительные экзамены, Васнецов, из-за скромности своей, даже не решился проверить себя в списке зачисленных студентов. Поэтому, по приезду в Петербург, начинает обучение живописи у Ивана Крамского.

И только спустя год он узнал, что был зачислен еще в первый год, и снова поступил в Петербургскую академию художеств.

В академии Васнецов познакомился с Репиным, Максимовым и Антокольским, что заметно повлияло на его творчество.

В это время Васнецов получает две серебряные медали за учебные работы, после чего за картину “Христос и Пилат перед народом” его награждают Большой серебряной медалью.В 1870 году умирает отец художника, из-за чего ему приходится еще больше работать, дабы помочь своей семье.

В этот период художник особенно активно занимается иллюстрированием сказок Николая Столпянского – “Народная азбука” и “Солдатская азбука”, для которых он создает более двухсот иллюстраций.

Помимо этого, Васнецов работает над самостоятельными темами, создавая полотна с небольшими бытовыми сценками.

Проживая в Петербурге, Васнецов создал несколько полотен на тему бытового жанра – “Нищие певцы”, “С квартиры на квартиру” и “Рабочие с тачками”. В 1874 году художника награждают бронзовой медалью на Всемирной выставке в Лондоне за полотна “Книжная лавка” и “Мальчик с бутылкой вина”.

Первые картины в жанре исторической живописи

Приняв решение оставить академию, в 1876 году Васнецов уезжает с друзьями за границу, где продолжает писать, и параллельно участвует в выставках. Посетив мастерскую своего друга Василия Поленова, в Париже, Васнецов создает первый эскиз известной картины “Богатыри”, ставшей первым произведением по мотивам русских былин.

Прожив за границей около года, художник возвращается в Москву, где знакомится со знаменитым на то время коллекционером Павлом Третьяковым. Находясь в его компании, Васнецов часто бывает на многочисленных музыкальных вечерах, которые устраивала семья Третьяковых.

Московский период ознаменовался для художника написанием полотен с сюжетами из знаменитых русских сказок, первым из которых стала картина “После побоища Игоря Святославича с половцами”. Именно это полотно впоследствии экспонировалось на 8-й выставке передвижников.

В это же время Васнецов знакомится с меценатом Саввой Мамонтовым, и становится участником Абрамцевского кружка.После предложения Мамонтова написать три картины для интерьера управления Донецкой железной дороги, художник создает полотна – “Битва скифов со славянами”, “Ковер-самолет” и “Три царевны подземного царства”.

Однако заказ не принимается членами правления, в результате чего картины выкупает сам Савва Мамонтов и его брат.

Написание картины “Три царевны подземного царства”

В основе сюжета полотна – русская народная сказка о подземных царевнах, однако художник привносит в нее небольшие изменения. Васнецов вводит в картину нового персонажа – Черную царевну (уголь). Для художника царевны являются олицетворением богатств русской земли, поэтому он изображает их в дорогих одеяниях и украшениях.

Композиция построена вокруг трех похищенных царевен подземных Царств. По их внешнему виду можно понять, что у них не только разные характеры и темпераменты, но и отношение к своей судьбе. Гордая “золотая” царевна скрывает свои истинные эмоции под равнодушной маской, в то время как “медная” царевна с любопытством изучает мир, и выглядит гораздо “живее” своей сестры.

“Угольная” царевна скорбит по утраченному дому. Растерянный и напуганный взгляд говорит о ее нежелании даже смотреть на новый мир. Она единственная из всех сестер скорбит по своему, теперь уже навсегда потерянному царству. Возраст сестер здесь также неслучаен: старшая – “Медная”, средняя – “Золотая” и младшая – “Угольная”. Именно в такой иерархии люди осваивали земные богатства.

После отказа членов правления Донецкой железной дороги приобрести картину, Васнецов пишет еще одну версию полотна, и привносит в композицию и колорит некоторые изменения. В новой версии меняется положение рук царевны каменного угля, теперь они опущены вдоль тела, придавая фигуре спокойствие.

Создание полотна “Аленушка”

За время пребывания в усадьбе мецената – Абрамцеве, Васнецов пишет портреты членов семьи Мамонтова. Пейзажи усадьбы появились и на других полотнах художника, где он красочно изображает березовые рощи, овраги и пруды.

Именно в это время была написана знаменитая “Аленушка”. По словам самого живописца, образ “Аленушки” он увидел в местной девушке, которую он однажды встретил в Ахтырке.

От нее будто веяло каким-то особым русским духом, а в глазах ее прочитывалась печаль.

Настроение Аленушки на картине передается через пейзаж: грусть девушки перекликается с мрачностью природы. Темнота и глубина омута – отражение горя, поселившегося в карих глазах Аленушки.

Слезы, капающие с ее глаз, находят поддержку в медленно летящих золотых листьях. Окрас осенней листвы по тону близок к цвету волос девочки.

Ритмичная композиция вносит некую певучесть в картину, которая, как родная народная песня, хорошо знакома и понятна зрителю.

Разработка декораций для постановок

Помимо живописи и книжной иллюстрации, Васнецов занимался созданием декораций для спектаклей. Самым ярким выражением дара художника в декорации, изображающей Берендееву палату. Он настолько точно передал колорит и формы во внутреннем убранстве теремов, что невозможно было поверить в то, что это на самом деле декорации.

Несмотря на кратковременность его деятельности как декоратора, он успел создать свои лучшие декорации к драме “Чародейка” и опере “Русалка”. И даже сегодня знаменитый рисунок удивительной декорации подводного мира в “Русалке”, потерпев лишь незначительные изменения, используется в современной постановке оперы.

Храмовая роспись и архитектура

В период с 1875 по 1883 годы в Москве возводилось помпезное здание Исторического музея, благодаря чему вскоре Васнецов получил заказ на изображение картины “Каменный век”. Заказчик предложил художнику несколько отдельных сцен из жизни и быта первобытных людей, которые Васнецов должен был объединить в своем полотне.

Прежде художник не работал с настолько большими полотнами. Благодаря своей творческой фантазии, он все же сумел максимально приближенно воссоздать сцены из жизни древних людей, и даже передать их душевные состояния. Неопытному в сфере росписи больших полотен Васнецову доверил заказ родной брат историка Прахова – Адриан.

Роспись Владимирского собора в Киеве

Следующий заказ на панно поступил от самого историка Михаила Прахова. Теперь перед художником предстала цель выполнить роспись для Владимирского собора в Киеве.

Жизненные трудности заставили его согласиться на столь объемный заказ, на выполнение которого он потратил долгие 10 лет.

За это время он со своими помощниками расписал 2880 квадратных метров внутри собора, и кроме этого, создал 15 отдельных композиций и написал 30 фигур.идея программы для внутренней отделки собора, разработанной Адрианом Праховым, была посвящена 900-летию крещения Руси. Все внимание в росписях было сосредоточено на изображении исторических тем, связанных с крещением князя Владимира и киевлян.

Изображение Богоматери с младенцем

Одной из самых знаменитых фигур росписи Владимирского собора – Богоматерь с младенцем. На панно она будто парит над землей, бережно прижимая к себе младенца. В ее прекрасном, типично русском лице, проглядывается любовь и скорбь. Глаза ее говорят о предчувствии предстоящих мук и страданий, через которые ее сыну придется пройти.

Все эскизы Васнецов согласовывал с церковным Советом, поскольку не всегда был уверен в том, соответствуют ли его работы духу Церкви. Несмотря на то, что сам художник отбросил многие свои эскизы, заседания Совета всегда проходили гладко, и никаких претензий к самому Васнецову и его работам не было.

Книжные иллюстрации

Со времен создания более двухсот иллюстраций для сказок Николая Столпянского, Васнецов начинает увлекаться иллюстрированием книг. Параллельно с крупнейшими живописными полотнами, он создает иллюстрации – “Иван Царевич на Сером Волке”, “Встреча Олега с кудесником”, “Царевна-лягушка” и “Кощей Бессметрный”.

В своих картинах художник обращается к чисто русскому фольклору, что просматривается в каждой детали его иллюстраций. На протяжении всей жизни он использовал в работах былинный сюжет, даже когда расписывал Владимирский собор в Киеве.

Иллюстрация “Иван Царевич на Сером Волке”

В 1889 году была создана иллюстрация к известной русской сказке “Иван-Царевич и Серый Волк”, на которой изображен, собственно, сам Иван-царевич, мчащийся вместе с Еленой Прекрасной на Сером Волке. Главные герои мчатся сквозь мрачный дремучий лес, в который Царевич с тревогой всматривается, боясь, что их могут разлучить.

Иван-царевич уверенно и крепко держит Елену, которая, испуганно прижимаясь к своему спасителю, уже покорилась своей судьбе. Картина была написана в период, когда Васнецов усиленно работал над росписью Владимирского собора в Киеве, и ради которой он временно прервал работу в соборе.

Картина “Кощей бессмертный”

На полотне можно выделить три основных цвета: золотой, красный и темно-коричневый. Основной акцент художник делает на богатстве и роскоши убранства главных персонажей. Окруженный богатством Кощей бессмертный, худой и грозный старец, изображен рядом с юной девицей – Василисой Прекрасной. Глядя на Кощея, можно понять, что в нем давно не осталось ничего человеческого.

Он жаждет только обладать богатствами и красивой девой, однако его могущество не так велико, как он думает. Судя по короне на голове Кощея и мече в его руках, видно, что он не в силах подчинить, и более того, расположить к себе юную особу. Взгляд девушки застыл на окровавленном мече, а в ее глазах проглядывается нескрываемый ужас перед Кощеем.

Художник часто черпал вдохновение из русских сказок, оживляя главных героев на своем полотне. Виктор Васнецов обладал удивительным даром в точности передавать характер персонажа, начиная от его выражения лица, и заканчивая движением тела и позой. Он работал над полотном в течение долгих 9-ти лет, которое было полностью завершено только в 1926 году. Именно она стала его последней работой.

Семья художника

Еще в 1877 году Виктор Васнецов женился на Александре Владимировне Рязанцевой, с которой он построил настоящую семью по подобию патриархальной семьи. У художника родилось пятеро детей, при этом его внук – Андрей Владимирович Васнецов, также художником. Со своей супругой Васнецов прожил счастливые 49 лет.

Последние годы

До конца своей жизни Виктор Васнецов продолжал писать картины по знаменитым русским сказкам. Над своим самым объемным полотном “Богатыри” художник работал более 25-ти лет, и закончил картину только в 1898 году. В последние годы он создал такие иллюстрации, как “Баян”, “Спящая царевна”, “Царевна-лягушка” и “Царевна Несмеяна”.

Только в 1950-1951 были изданы марки с изображениями картин Виктора Васнецова, на одной из которых была помещена самая известная картина художника “Богатыри”. Одна марка была выпущена в 1951 году (на 25-летие) со дня смерти художника. На протяжении всей своей жизни художник написал несколько автопортретов, однако на марку был помещен портрет Васнецова И. Крамского.

Скончался Виктор Михайлович Васнецов 23 июля 1926 году на 79-м году жизни. После вечернего чаепития художник отправился к себе в комнату, где его и застала мгновенная смерть от разрыва сердца.

Говорят, что именно так уходит душа, ищущая Божественную красоту, и обретает покой на небесах.

На этом и заканчивается биография Васнецова Виктора Михайловича – выдающегося художника и иллюстратора 20 века.

В данном видео представлено несколько интересных фактов о жизни и картинах знаменитого русского художника Виктора Васнецова:

Возможно вам также будет интересно узнать биографию художника и иллюстратора Ивана Билибина.

Alexandra Druzhinina

Источник: https://RTP-news.com/biografija-vasnecova/

Виктор Васнецов (1848-1926), Лопьял-Москва

Виктор Васнецов

Виктор Михайлович Васнецов родился 15 мая 1848 года в С. Лопьял Уржумского уезда Вятской губернии в семье священника. Вскоре после рождения Виктора семья перебралась в село Рябово, где и прошло детство будущего художника. Детские впечатления оказали большое влияние на творчество художника.

Именно здесь у него проявился интерес именно к народному творчеству.

С 1858 г. по 1862 г. мальчик учится в духовном училище в Вятке, после этого он продолжил учебу в духовной семинарии. Параллельно с этим Виктор брал уроки у гимназического учителя рисования Чернышова.

С увлечением рисовал с литографии и гипсов в вятском музее, делал зарисовки с натуры, помогал художнику Андриолли в росписи только что отстроенного вятского собора. В 1866 году он подготовил 60 рисунков к сборнику «Русские пословицы и поговорки» Трапицына И. Но так и не стал священником, как мечтал отец.

В 1867 году он, не завершив учебу, ушел с предпоследнего философского класса. Он решает ехать в столицу, чтобы поступить в Академию Художеств.

Исполнив жанровые картинки «Молочница» и «Жница» в 1867 году и разыграв их в лотерее, Васнецов на вырученные деньги едет в Петербург. В академию он попал не сразу, не теряя время даром в течение года занимается в школе Общества поощрения художников, в числе преподавателей которой был И. Крамской, поддержавший талантливого юношу.

В 1868 году Васнецов становится учеником Академии. Здесь он будет заниматься с перерывами до 1876 года. Он был вынужден зарабатывать деньги на жизнь частными уроками, иллюстрировал различные издания, сотрудничал с иллюстрированными журналами. В Академии на Васнецова оказал большое влияние Чистяков П., здесь же он сближается с Ильей Репиным. «Книжная лавочка»

3. Передвижники

С 1874 г. молодой художник начинает выставляться на Передвижных выставках. Уже в первых своих работах Васнецов предстает, как художник-жанрист, примкнувший к демократическому направлению.

Ранние картины художника проникнуты интересом к окружающей действительности, сочувствием к обездоленным.

Их отличает наблюдательность и меткость характеристики персонажей: «Нищие певцы», «В чайной», «Книжная лавочка», «С квартиры на квартиру». «С квартиры на квартиру»

4. Расцвет творчества

23 ноября 1876 г. Васнецов женится на Александре Владимировне Рязанцевой. Брак оказался удачным, у Васнецовых родились четыре сына. В том же году Васнецов отправляется заграницу, в Париж.

Результатом наблюдений за жизнью столицы Франции стала картина «Балаганы в окрестностях Парижа» (1877). На события русско-турецкой войны 1877-1878 гг. на Балканах Художник откликнулся эмоциональной картиной «Чтение военной телеграммы» (1878).

Мастерски написаны фигуры и предана средствами тональной живописи дождливая погода. Портрет жены художника, 1878

В 1878 г. Васнецов возвращается на родину. Начинается новый период в творчестве художника, он обращается к русскому эпосу, сказке, родной истории.В 1880 г. Васнецов завершает первую историческую картину «После побоища Игоря Святославича с половцами», которая экспонировалась на VIII Передвижной выставке. Картина эта была встречена публикой и критикой недоброжелательно. Похвалу выразили только самые проницательные из окружения художника, отметив его самобытность и оригинальностью полотна. «После побоища Игоря Святославича с половцами»

В начале 80-х г. Васнецов испытывал материальные трудности. В этот период значительно поддержал художника Савва Иванович Мамонтов. При его посредничестве Васнецов получил заказ на декоративные картины, панно для зала заседания Правления Донецкой железной дороги.

«Ковер-самолет», «Битва славян со скифами», «Три царевны подземного царства» — стали стартом для нового периода в творчестве Васнецова. В 1881 г. он создает свое проникновенное и целостное в поэтичности чувства произведение — картину «Аленушка» по сюжету русской сказки. «Три царевны» «Ковер-самолет»

В 1883 — 1884 гг. Васнецов пишет большое панно «Каменный век» для украшения зала, открывавшегося в Москве исторического музея. В изображении сцен охоты на мамонта и последующего пиршества Васнецов создает образы и картины реконструируемого далекого прошлого. «Каменный век»

Высокое профессиональное мастерство проявил художник в росписях Владимирского собора в Киеве (1885 — 1896 гг). В церковную роспись художник вводит черты светской картины и характерной для него повествовательности.

Здесь он выступает таким же рассказчиком-сказочником, как, например, в «Иване-царевиче на сером волке». Эту картину он писал одновременно с росписями собора. Тем не менее не церковная роспись определила место Васнецова в истории русской живописи.

«Иван Царевич и Серый волк»

В 1891 г. работы во Владимирском соборе, в основном, были закончены, и художник с семьей возвращается в Москву. К этому времени его материальное положение уже позволило осуществить давнюю мечту — приобрести небольшую усадьбу близ Абрамцево и построить в Москве скромный дом с просторной и светлой мастерской.

В 1897 г. художник пишет картину «Иван Грозный», где царь предстает не только жестоким и грозным, но и духовно сильной личностью. Ведь именно таким его изображают народные предания. «Иван Грозный»

В следующем году были завершены «Богатыри», центральное, наиболее известное и прославленное произведение Васнецова. В 1899 г. этим полотном он открывает свою первую персональную выставку.С 1898 по 1911 гг. Васнецов работает над эскизами мозаик и росписями церквей городов Гусь Хрустальный, Петербург, Варшава, Дармштадт и др. В последние годы жизни Васнецов был занят созданием семи больших картин на темы русских сказок.

Одновременно с этим он продолжал писать портреты. Васнецов не был в строгом смысле слова портретистом и писал только близких ему людей. Однако портреты эти поражают сходством с оригиналом.

Портреты Мамонтова, Антокольского, Полетаевой, детей художника всегда предельно просты, однако решение их никогда не повторяется: поза, посадка фигуры, выражение лица, настрой вытекают из характера самой натуры, что делает их объективными и глубоко реалистичными.

- «Портрет Мамонтовой Т. А.»

- Портрет В. С, Мамонтовой

- «Портрет Е. А. Праховой»

После революции 1917 г. семья художника оказалась разрозненной. Он очень тяжело это переживал, хотя саму революцию Виктор Михайлович воспринял просто и естественно, видя в ней «проявление воли народа». Народное искусство по-прежнему остается для художника источником вдохновения. «Царевна-лягушка» «Гусляры»

«Царевна-лягушка» и «Змей Горыныч» написаны в период с 1918 по 1926 гг. «Сказка о Мертвой царевне» — 1900-1926 гг., «Кощей Бессмертный» и «Бой Ивана Царевича со Змеем» 1917 — 1926 гг. Художник продолжал работать вплоть до самой смерти 26 июля 1926 года.

Источник: https://kunstru.ru/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80/